|

Trotea https://trotea.com/visita-guiada-la-iglesia-de-las-calatravas/ Export date: Tue Feb 4 20:45:25 2025 / +0000 GMT |

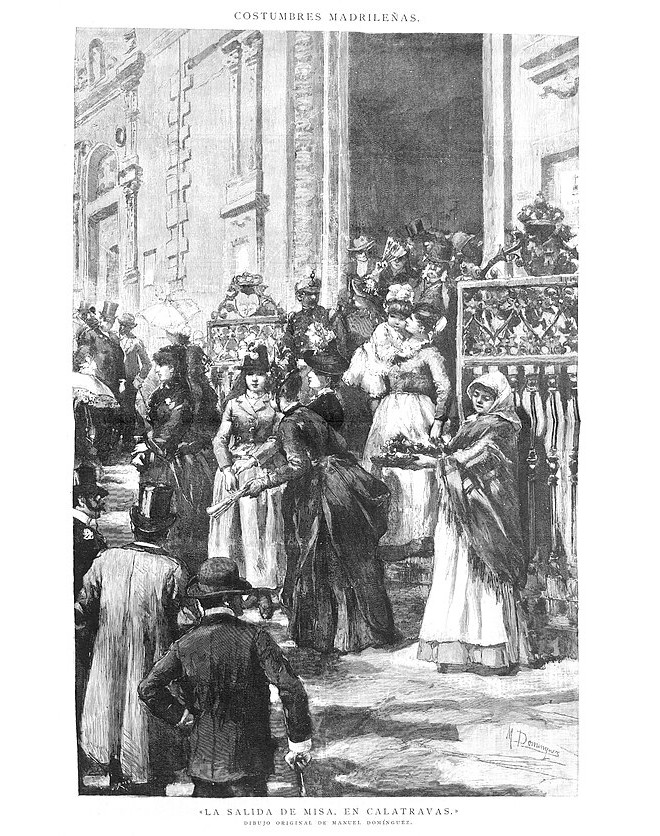

Visita guiada: La iglesia de las Calatravas Publicado el 8 de febrero de 2024. “Las Calatravas” es la expresión coloquial para referirse a la iglesia situada en la calle de Alcalá 25 que formó parte del convento de la Concepción Real de las Comendadoras de Calatrava, hoy desaparecido. Será objeto de la segunda visita que tenemos programada para 2024. Tendrá lugar el viernes 16 de febrero, a las 10.00 horas. La visita está abierta a socios de Trotea y a familiares o conocidos que les acompañen. Debéis confirmar vuestra asistencia, no después del martes 13 de febrero a José Luis Díaz de Liaño (teléfono 666 353 221; correo electrónico jdl2008@hotmail.es 1) . La visita será guiada por el personal del propio centro. Los socios tendremos que abonar 5 euros y los no socios 7 euros, en ambos casos en efectivo, en el momento de la visita. Nos reuniremos frente a la puerta de la iglesia, calle de Alcalá 25, el viernes 16 de febrero, a las 10.00 horas. Justo enfrente se encuentra la estación de Metro de Sevilla (línea 2), pero también es posible llegar por otros medios de comunicación, dada su cercanía a la Puerta del Sol. Para información más detenida sobre la visita, podéis seguir leyendo. *** Una joya poco conocidaAl pasar por la acera de los impares de la calle de Alcalá, junto a la estación de metro de Sevilla nos sorprende siempre un edificio medio oculto entre establecimientos bancarios y grandes inmuebles de representación. Su extraña fachada en color terracota y estilo indefinible lo hace pasar inadvertido y solo la mole de la cúpula que emerge por arriba revela su carácter religioso. En realidad se trata de la iglesia adscrita en su día al convento de la Concepción Real de las Comendadoras de Calatrava, construido en el siglo XVII por encargo de los Caballeros de Calatrava para monjas de su rama femenina. Durante el Sexenio Democrático, bien porque el recinto estaba vacío desde la desamortización de Mendizábal, bien tras la adopción de un acuerdo de exclaustración de las monjas adoptado por los propios Caballeros de Calatrava (no está claro si fue una cosa u otra), se propuso su demolición, junto con la de la iglesia. Finalmente, por fortuna, se libró esta última, gracias en parte a la intervención del abogado y político Manuel Silvela, y en 1872 se procedió solamente al derribo del convento. La importancia de la iglesia objeto de nuestra visita desde el punto de vista histórico, artístico y sociológico no puede subestimarse. Por una parte, es un vestigio vivo de la historia de las cuatro órdenes de caballería españolas (Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa). De ellas, la primera, que es la que ahora nos interesa, es también la más antigua, ya que se fundó en el reino de Castilla en la segunda mitad del siglo XII, apenas unos años antes que las de Santiago y Alcántara, mientras que la de Montesa, creada en el reino de Aragón, es algo más tardía y nació en el siglo XIV. La doble condición militar y religiosaLa fundación de la Orden de Calatrava está vinculada a las vicisitudes bélicas de la fortaleza y villa del mismo nombre (en la provincia de Ciudad Real): conquistada a los musulmanes por Alfonso VII, este la entregó a la Orden del Temple, que, ante la dificultad de su defensa posterior, se vio forzada a devolverla poco después al sucesor del rey, Sancho III. Dada la imposibilidad de la Corona para sostener en ella un ejército estable, el monarca decidió entregarla a quien se hiciera cargo de su defensa. Se ofreció para ello el abad Raimundo, del monasterio navarro de Fitero, perteneciente al Císter, asistido por un hermano de la Orden, Diego Velázquez, que en su mocedad había sido guerrero, y en ellos recayó el encargo. Más interesante que ese origen es, en todo caso, el carácter y la evolución de la Orden, que podemos describir siguiendo el trabajo publicado hace años por nuestra compañera Elena Postigo desde la cátedra de Historia. El acto fundacional, realizado por el rey, siguió inicialmente el modelo de creación de un “cuerpo militar”. Poco después, sin embargo, se agregó a esa condición “militar” una connotación “religiosa” al recibir la aprobación pontificia mediante la correspondiente bula. Para ello se utilizó un arbitrio legal: si bien los monjes guerreros estaban prohibidos por el Derecho canónico, dada la prohibición de los clérigos de derramar sangre, nada prohibía a los guerreros formar una hermandad religiosa. Y así adquirió la Orden el típico carácter dual de “milicia de Cristo”, dedicada “al servicio de Dios, al ensalzamiento y defensa de la cristiana religión y de la fe católica, y a la defensa de la República Cristiana”. Configurada de este modo, cumplió su misión luchando contra el Islam, para lo cual desplegó una intensa actividad militar “en la raya de tierra de moros” situada entre Andalucía y Toledo. Paralelamente, se habían ido creando algunos conventos de la rama femenina, bajo la denominación de Comendadoras de Calatrava, inicialmente para acoger a las esposas e hijas de quienes partían a la guerra y con la vocación de ayudarles mediante la oración y la penitencia.  Castillo de Calatrava la Nueva, en Ciudad Real, que fue sede de la Orden del siglo XIII al XIX Pugna por el control de un gigantesco patrimonioLa evolución en los siglos siguientes puede resumirse en un doble sentido. Por un lado, los éxitos alcanzados por la Orden en el ámbito militar se vieron recompensados con la concesión por los monarcas de numerosos dominios y propiedades que permitieron a aquella acumular un gigantesco patrimonio. Finalizada la Reconquista, este patrimonio, sustancialmente en manos de la nobleza, significaba, sin embargo, un auténtico desafío para la autoridad real, por entonces empeñada en robustecer su propio poder. Para solucionarlo, junto a las inevitables negociaciones que, dado el carácter religioso de la institución, había que desarrollar con la Santa Sede, se inició una larga pugna por la titularidad del cargo de “maestre” de la Orden (es decir, el superior en lo temporal y en lo religioso), que finalmente permitió a los monarcas asumir el maestrazgo, primero con carácter temporal y luego de forma perpetua a partir de una Bula papal adoptada 1523, durante el reinado de Carlos V. Se consolidaba así la “incorporación” de la Orden (así como de las restantes órdenes de caballería) a la Corona de Castilla. Y pasaban a la Corona las rentas y frutos generados por los bienes de la Orden, así como, lo que no es de despreciar, la facultad de recompensar a los súbditos leales mediante la concesión de una encomienda (es decir, la jurisdicción civil y penal sobre un territorio y la percepción de ciertas rentas) o la atribución de un hábito de la propia Orden, lo que acabó por suponer la principal forma de reconocimiento de nobleza en los siglos XVI y XVII. En la biografía de algunos de los grandes literatos de nuestro siglo de oro se menciona, por ejemplo, la concesión graciosa, como reconocimiento de sus valores, del hábito de alguna Orden: la de Santiago a Calderón, o la de San Juan a Lope de Vega. En contrapartida, el monarca quedaba formalmente vinculado a la defensa de la cristiandad contra los peligros que la amenazaban, que ya no eran solo los procedentes de los “infieles”, sino también de los “herejes”, tal como parecían reclamar los nuevos tiempos. Por otra parte, en lo que concierne a los conventos de la rama femenina, por su propia naturaleza estos acabaron convirtiéndose en prestigiosos centros educativos para las hijas de la nobleza y en lugar de reunión de caballeros. Un templo modélico del ‘casticismo madrileño'En este contexto hay que situar la construcción de la iglesia que nos ocupa. En 1623, reinando Felipe IV, llegaron a la Corte las monjas Comendadoras de Calatrava procedentes del monasterio de Almonacid de Zorita, en Guadalajara, y se instalaron en edificios provisionales hasta disponer del recinto adecuado. Llegó este décadas después, cuando, reinando ya Carlos II, en 1670 se encomendaron las trazas a fray Lorenzo de San Nicolás, de la orden de los agustinos recoletos, autor de una obra (Arte y uso de la arquitectura) que sirvió de manual práctico a los arquitectos de varias congregaciones religiosas, por ejemplo en cuanto al uso de la cúpula encamonada o fingida, y que en Madrid fue proyectista del convento e iglesia que nos ocupa, pero también del monasterio de San Plácido y de la reconstrucción de la iglesia de San Ginés. La iglesia de las Calatravas es un buen ejemplo de lo que se ha denominado “casticismo madrileño”, propio de una época de crisis política y económica y caracterizado por una arquitectura de base manierista (por tanto, sólida y austera), que hace uso de materiales de bajo valor (ausencia de piedra o mármoles). En esas condiciones, la decoración se confía a aplicaciones ornamentales en yeso blanco bellamente diseñadas y bien trabajadas y a la adición de retablos en madera dorados. La impresión general es de contraste entre la blanca severidad de los paramentos, suntuosamente trabajados en yeso blanco, y el cromatismo de las piezas decorativas superpuestas. Son varias las iglesias madrileñas que presentan estas características y entre ellas destaca la que ahora nos ocupa. Grandiosidad para el ‘primer salón de la Corte'La iglesia y el convento estaban llamados a desempeñar un papel relevante en la vida pública de la villa como sede de muchas de las brillantes ceremonias de los caballeros de Calatrava y el locutorio del propio monasterio llegó a ser calificado por algún cronista de la villa de Madrid como “primer salón de la Corte”.  Es sorprendente la fachada, que no es la original, sino la que, por inspiración de Francisco de Así, rey consorte de Isabel II, reformó en 1858 Juan de Madrazo y Kuntz, hermano de los pintores Francisco y Luis. De color terracota, se inspira desde una perspectiva “romántica” en modelos de la arquitectura lombarda del siglo XV y parece destinada a prolongar en el tiempo los fastos de siglos pasados, aunque desde una perspectiva entroncada con la religiosidad del siglo XIX, más próxima al cuidado de las apariencias que a consideraciones devocionales.  “La salida de misa en Calatravas”, grabado de Manuel Domínguez publicado en un número de 1887 de la revista La Ilustración Española y Americana En el interior, la planta es de cruz latina, con una nave longitudinal y otra transversal, pero este esquema se atenúa por varios elementos correctores que lo acercan al concepto de planta central y que subrayan el concepto de “centralidad” del espacio, el más adecuado para realzar la ritualidad de los actos litúrgicos de una orden de caballería, aunque se tratase de un convento de la rama femenina (como ya se advertía en San Plácido, obra anterior del mismo arquitecto). El primero de esos elementos es la cortedad de la nace longitudinal, acrecentada además por la ubicación del coro alto a los pies; el segundo, la cortedad de la nave transversal, cuyo brazos no superan la profundidad de las capillas, y el tercero, la presencia de un amplio crucero, muy achaflanado, sobre el que se levanta una generosa cúpula, una de las más monumentales de la época. El interior, diáfano y luminoso, produce un efecto de grandiosidad por la altura de los paramentos y la robustez de las pilastras cajeadas, que aparecen rematadas por una variante del capitel que se ha llamado de sexto orden, sustancialmente dórico-corintio y creado por otro arquitecto perteneciente a una orden religiosa, el jesuita hermano Bautista. Esa grandiosidad se combina con una manifiesta espectacularidad, debida al contraste cromático antes comentado entre la fina ornamentación en yeso blanco que realza la amplia cornisa y los modillones sustentantes pareados, por un lado, y el dorado de los retablos alojados en las capillas, por otro. Las capillas acogen imágenes y pinturas de numerosos santos y santas, de valor artístico variado. Aparte una escultura de santa Rita de Casia, del siglo XVIII, destaca la de san Antonio de Padua, esculpida por Luis Salvador Carmona, cuya elegante emoción hace de él una de las grandes figuras del rococó español. El retablo mayor: apoteosis del barroco de ChurrigueraSin embargo, la mirada se concentra indefectiblemente en la capilla mayor. Flanqueado por dos retablos que pueden deberse a Juan de Villanueva Barbales, padre del arquitecto Juan de Villanueva (autor del actual Museo del Prado), aparece el grandioso retablo central, cuyas trazas fueron encomendadas por la Orden a José Benito de Churriguera, más de cuarenta años después de la construcción del templo, con la idea de asignar a otro su ejecución, aunque, tras una demanda interpuesta por este, acabó por confiarle a él también el ensamblaje.  Conceptualmente, el retablo, que revela influencias francesas, está configurado como un baldaquino que acoge el tabernáculo y las imágenes, y consta de banco, cuerpo y ático. Sin embargo, es más productivo concebirlo como una diversidad de elementos organizados en dos planos. El primer plano lo ocupa un arco de medio punto sustentado por dobles columnas corintias, sobre las que se sitúa una cornisa con los modillones típicos de los templos barrocos madrileños. El segundo plano, una especie de nicho cóncavo, comprende cinco tramos, que, de abajo arriba, representan un doble sagrario, el óculo eucarístico, la escultura de San Raimundo de Fitero (fundador de la Orden), la Inmaculada Concepción y, en el ático, la figura de El Salvador en actitud de bendecir. Profusión de motivos ornamentales (banderas, armas, guirnaldas, escudos, etc.) refuerzan el dinamismo del conjunto. |

| Excerpt: Segunda visita programada por Trotea para 2024, el viernes 16 de febrero. |

Links:

|

|

Post date: 2024-02-08 19:43:45 Post date GMT: 2024-02-08 18:43:45 Post modified date: 2024-02-19 10:21:35 Post modified date GMT: 2024-02-19 09:21:35 |

|

Export date: Tue Feb 4 20:45:25 2025 / +0000 GMT This page was exported from Trotea [ https://trotea.com ] Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com |